“舍小家为大家,怀初心再进发”——记辽宁省第二批 “组团式”援藏医疗队返藏后积极开展工作

辽宁省第二批 “组团式”援藏医疗队,是按照中央要求,由中组部、人社部和国家卫计委统一组织,对口支援西藏那曲地区人民医院。医疗队一行26人,分别由大连医科大学、锦州医科大学、中国医科大学、辽宁中医药大学和辽宁省人民医院选派,自2016年7月进藏以来,全体队员始终发扬“缺氧不缺精神,艰苦不怕吃苦”的援藏精神,以坚强的毅力克服那曲高寒缺氧环境、积极投身援藏医疗工作,迅速打开工作局面。2017年3月初,援藏医疗队冬休后按时返藏,队员们几乎没有经过调整,克服各种高原反应,第一时间到岗开展工作。他们中:有的父亲卧床,有的亲人病重,有的孩子幼小,有的孩子面临中考……但队员没有因此耽搁一刻行程,没有因此耽误一点工作。

3月和4月是西藏维稳工作敏感期,那曲又是自治区维稳工作的重点方向,同时也是医院改扩建工程的启动期,医疗队领队樊辉院长、李春山副院长和迟寿军副院长,一早就到医院组织参加各种会议,为医院的各项事务而奔波,为医院的科学发展而操劳,为团队的建设而尽心尽责,上班第一天就开启加班模式,经常来不及吃午饭和晚饭,经常为工作而牺牲节假日的休息。

医务科副科长杨生老师,来自中国医科大学附属盛京医院,几乎每天都加班加点,组织援藏队员全面了解医院的各方面情况,协同进行管理及医疗工作,作为队里年纪最大的男队员,杨老师一直挑战着身体极限,即使因为身体缺氧嘴唇紫绀,胸闷喘憋,他也没有请过一天假,只因为放心不下这一份责任。

护理部副主任于秀臣老师来自中国医科大学附属四院,是医疗队年龄最大的队员,到藏后高原反应一直困扰着她,但她没有寻求特殊的照顾,仍然经常到各科室查看实情,梳理院感相关制度,提出合理规划,为医院院感工作不断走向制度化、规范化而尽心尽力。护理部副主任张岚老师来自锦州医科大学附属一院,返藏后克服身体种种不适深入到临床一线进行调研,规范全院护理文件书写,打造整体护理责任包干的工作模式,推行临床护理质量管理规范,有力推进医院护理质控工作。

信息科科长陈洪源老师来自中国医科大学附属一院,信息科的工作纷繁复杂,特别是医院新系统上线以来,不断产生新的问题,而系统调试维护只能安排在晚上和节假日患者较少的时段进行,医护人员可以正常休息,而他却要坚守岗位,但正是由于他带领的团队的坚守,换来了医院信息化建设的顺利进行。

药剂科主任甘露老师来自锦州医科大学附属三院,顾不上照看卧病在床的父亲,按时返藏,第一时间联系各科室,了解供应药品的情况,征求用药要求,并针对不同需求制定不同采购计划,以保障临床用药,同时提出了新的药物管理、人事管理及绩效管理方案,让科室的管理更科学。

急诊科的隋韶光主任和杨初蔚老师来自大连医科大学附属二院、田茂芸护士长和王洪涛老师来自大连医科大学附属一院。隋韶光主任返藏以来,继续不断优化急诊科各项急救流程和操作规范,进一步加强科室管理,提高救治能力,特别是近期抢救成功1名心脏骤停的患者,让急诊科的医护人员欢欣鼓舞。此外,隋韶光主任主动承担了医疗队队员的饮食保障工作,调剂口味、合理配膳,让大家有更好的状态开展工作。杨初蔚老师在配合隋韶光主任搞好急诊科工作的同时,本次返藏以来开始协助医院组团办做好“三甲”医院创办和医疗队宣传等工作,他没有因亲人病重而延误工作,怀着那份初心,化思念为动力,用青春呵护着青春,不断将工作推向新的高度。田茂芸护士长返藏后迅速进入工作状态,按照冬休期间制定的新一轮工作计划,从回急诊科的第一天就开始付诸实施,于是,查房、专题讲座、技术培训等有序开展,把派出医院的护理理念和护理特色在那曲生根、发芽!王洪涛老师是队里唯一的男护士,这也侧面体现了急诊科护理工作的繁重与特别,经常要不顾个人的高原反应而紧急抢救危重的的患者,用生命去赛跑,用热血去挽救生命,他总是保持着一副笑脸,缓解大家紧张的情绪,给患者带来信心。

重症监护室周峻峰主任和李润玖副主任来自大连医科大学附属一院、陈晶玉护士长和段瑀琦老师来自大连医科大学附属二院。周峻峰主任是科室负责人,同时还是内科病房的带教老师,在完成临床带教任务同时,主要精力放在了重症监护室的重新组建工作,包括科室的规划、设备的购置和安装、人员的培训和相关规章制度的制定等,带领科室为重症监护室早日投入使用而不停奔波。李润玖副主任除了协助周主任搞好科室建设外,还要指导高原保健科的临床诊疗工作,针对科室特点,提出了很多改进意见,带着一片热心,在工作之余协助做好队员的饮食保障工作。陈晶玉护士长是一个刚满一岁女儿的妈妈,面对援藏任务,她义无反顾,重上高原,只为传承和践行医务工作者的精神,救死扶伤,不忘初心,在出色完成临床任务和科室建设的同时,由于出众的文笔功底,她还经常被借调到医务科和护理部帮忙,作为医疗队党支部的宣传委员,组织学习、宣传报道,做了大量工作,诠释着藏北高原格桑花的美丽。段瑀琦老师是队员中年龄最小的90后,清秀、温婉,自信、阳光,在冬休期间对新一年的援藏工作提前做好了规划,返藏后,积极配合重症监护室的重建,提前开展无创呼吸机的使用及上机患者的护理的培训,经过和当地医护人员的快速磨合,现在已经完全肩负起那曲地区人民医院上呼吸机的全部重患的专护工作,手机全天候开机,随叫随到,夜半十分或是周末赶赴医院无法休息已经成为常态,年轻的“南丁格尔”在藏北的寒风中,不断磨砺前行。

儿科副主任李玖军老师来自中国医科大学附属盛京医院、副护士长娄新华老师来自锦州医科大学附属三院。李玖军老师是医疗人才“组团式”援藏首席专家,肩负着学科建设、科研和临床指导的重任,他没有辜负这一重要使命,带领科室开展新项目,顺利完成藏北高原首例早产儿高胆红素血症换血治疗,返藏以来又开展肺泡表面活性物质治疗早产儿RDS,救治无呼吸及心跳危重患儿,填补了地区一个个空白,定期进行临床讲座,提高医护人员业务能力,并带领团队在专业期刊首先发表学术论文,提高了科室的科研能力。娄新华老师已经50岁了,不顾身体不适,带领护理团队提高护理技术,开展新技术项目,如早产儿微量泵喂养、人工呼吸机使用、输液泵使用、桡动脉穿刺、肱动脉穿刺等技术的开展,填补了儿科护理工作的一项项空白;带头配合院护理部工作安排,在全院率先开展“品管圈”示范病房;同时,作为医疗队临时党支部纪检委员,时刻提醒督促队内党员,防微杜渐。我们共同期待那曲人民医院儿科的明天会更好!

妇产科副主任李威老师来自中国医科大学附属盛京医院,秉承援藏初心,终日勤于临床,精于指教,经常放弃休假时间,与团队共同救治患者,开展地区首例10cm巨大卵巢囊肿切除术和膀胱阴道瘘保守治疗术,特别是返藏以来,没有因孩子即将中考而耽误工作,开展子宫破裂修补术和首例处女膜闭锁切开造口术等,填补地区多项空白。日前科室医护人员学习积极性空前高涨,团结意识越来越浓,科室的荣誉感也越来越强,相信在援藏专家的带领下和全体医护人员的努力下,妇产科将会成为一只高素质高技能的团队,更好地为那曲地区女性患者服务!

外一科副主任姜洪磊老师来自中国医科大学附属四院,身为两个年幼孩子的父亲,没有因此而耽搁行程,带领团队完成地区首例单孔腹腔镜阑尾切除术、腹腔镜下经腹腔腹膜前补片置入术治疗腹股沟疝气和双套管持续冲洗吸引法技术治疗术后胰漏等手术,开展快速康复手段,探求包虫病外科诊治方案,成为地区防治包虫病专家;同时,作为医疗队临时党支部组织委员,紧抓支部组织建设,督促“两学一做”学习教育,发挥党员先锋模范作用。

外二科副主任官彦雷老师来自中国医科大学附属一院,经常夜间被叫醒参加急救,特别是颅脑损伤患者,病情危重,需要争分夺秒,往往是跑到医院还没喘匀,高原反应还在持续,就开始组织抢救,很多生命就是这样被“抢”回来的。注重帮教,在院内开展高水平的业务讲座,在器械不全的情况下开展地区首例脑实质内深部血肿清除术等手术,引进显微镜等新设备,积极开展微创治疗,填补地区空白。

手术麻醉科孙喜家老师来自中国医科大学附属一院,是队内最后一名派来的援藏队员,他很快熟悉科室工作情况,科学进行工作规划,开展无痛麻醉技术,减轻患者病痛,积极配合打造微创无痛手术平台。返藏后,开展医院首例超声引导下动脉穿刺术,本例患者是那曲地区首例、也是年龄最小的超声引导下的动脉穿刺,开创了可视化诊疗的新领域。

内科副主任孔宏亮老师来自辽宁省人民医院,是心内科专家,孩子年幼,每次跟孩子和家人视频后,都忍不住掉下思念的泪水,但他同样没有因此耽误工作,按期出诊,指导查房,定期讲座,不断提高医务人员业务能力。工作之余,为队员测血氧、血压,做好身体保障;烙饼、包韭菜盒子,调剂队员口味,让队员体会“家”的温暖。

病理科主任肖明明老师也来自辽宁省人民医院,在她到来之前,那曲人民医院病理科已中断运行4年,在肖老师带领下和医院各方的大力支持下,克服强烈的高原反应,经过1个多月的奋战,病理科重新规划组建,并高标准开诊。她冬休前最后一批离藏,冬休后第一批返藏,积极开展地区首次宫颈癌筛查项目,按“三甲”标准规划病理科的发展,配合打造远程病理会诊平台,筹划建立分子病理诊断平台,填补大量地区空白。工作之余,配合做好医疗队的宣传和信息管理工作,帮助大家排忧解难,协助打造医疗队和谐大家庭。

五官科(耳鼻喉)副主任柴丽老师来自锦州医科大学附属一院,五官科(口腔)副主任包志凡老师来自中国医科大学附属口腔医院。柴丽老师也已经50岁了,进藏时高原反应很重,但她凭借顽强的毅力坚持了下来,到达那曲后,很快开展工作,并首次成功抢救扁桃体术后出血的危重患儿,挽救了孩子的生命,也填补了地区空白;在柴丽老师带领下,五官科已启动电子鼻咽喉镜行鼻、咽喉和耳部的检查和治疗,在设备到齐后,适时开展气管切开术、鼻腔深部检查处置和咽喉部检查处置等,提高五官科的诊疗水平。包志凡老师是年轻的儿科口腔专家,也是最小的男队员,进藏之初苦于没有相关设备,业务工作开展不理想,但他没有气馁,进行各种讲座和义诊,宣传讲解口腔保健和牙齿卫生健康相关知识,提高大家口腔保健意识;同时,积极规划口腔科室,配合引进设备,返藏后,在大家共同努力下,设备安装到位,包老师第一时间开展口腔诊治项目,填补地区大量空白,相信在包老师带领下,地区口腔诊疗水平一定会更上一层楼。

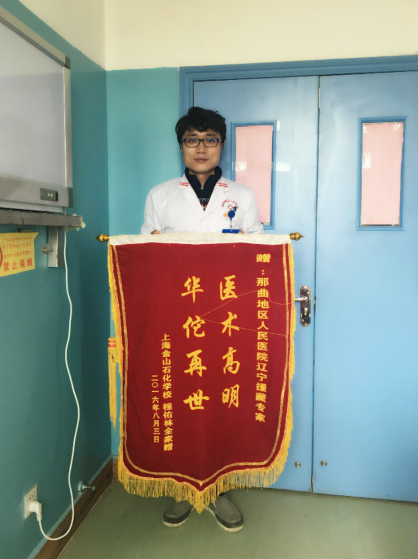

在临床工作中,因为在某一科室病房住院的患者可能同时还伴有其他非该科室的疾病,所以如果遇到病情复杂的患者时,相关科室的援藏专家们会坐在一起会诊,给出更准确地治疗意见。仔细审阅X光片、翻看生化检查结果、激烈的病例讨论……无一不透露着援藏医生的专业和敬业,这也体现出医疗人才“组团式”援藏的优点,使患者享受到各科医疗专家高水平、高质量的医疗服务,为患者节约了看病时间,让病重的患者切实受益。同时,通过参加各科援藏专家们的医学会诊,使那曲人民医院的年轻卫生技术人员能够更加全面、深入地学习相关知识。一份关怀代表一份责任,一声感谢代表一份认可,当援藏医疗队的队员们一次次的获赠患者感激的哈达,就是对医疗队莫大的鼓舞。

辽宁省第二批“组团式”援藏医疗队舍小家为大家,自入藏以来,始终以“自家人”的心态积极融入工作,充分发挥医疗技术优势,全心全意救治病患。积极调研那曲地区人民医院的实际情况,顺利完成医疗组团“压茬式”交接,启动第二批医疗组团援助计划和远期规划,充分发挥“组团式”援藏优势,注重对口支援工作质量。通过利用医疗队的技术专长和团队优势,通过业务培训、学术讲座、教学查房、主持会诊、病例讨论等多种形式,传播医学先进理念、前沿技术和宝贵经验,推动了那曲地区人民医院学科建设和管理水平不断进步。以带教的方式,手把手传授诊疗技术,提升了受援医院的“造血”功能,给那曲人民医院留下带不走的人才和技术。援藏医疗队队员放弃了内地原本优越的生活、良好的待遇以及与家人共享天伦的时光,来到藏北高原,用自己的生命和健康谱写了一曲辽宁援藏史上的新篇!在医疗队队员的付出下,那曲地区人民医院的医疗服务水平不断提高,医院管理不断规范,信息化建设不断加速。医疗队对那曲的情谊、对那曲的爱恋以及对那曲的奉献如同天山上的雪莲一样圣洁,如同高原上的格桑花一样鲜艳,如同芬芳的青稞酒一样香醇!衷心祝愿那曲地区人民医院的明天会更加美好,那曲的人民会更加幸福安康,扎西德勒!