新冠肺炎疫情的发生,对大众的心理产生较大的影响。据调查表明,疫情期间大多数人的心理都受到了不同程度的影响,睡眠问题、焦虑、恐惧、抑郁、应激、躯体化等心理问题频发。

这些症状通常可以分成四个方面:

情绪方面:常见的情绪就是担心、害怕、紧张甚至恐慌,有的遇到疫情带来的不可避免的损失也会产生抑郁、失落,绝望等情绪。有的人会难以控制情绪或者发脾气。

认知方面:常见的有担心自己被感染,担心自己是病毒携带者(无症状),担心把病毒传染给别人或孩子,担心自己会被隔离,这样就会变得更加的注意力不集中,过分的关心与病毒或某些特定场合有关的事件或物品。当然还有一部分人会认为疫情跟自己离得太远,不会被传染,所以会不在意防护。

行为方面:最常见的就是回避,尽可能的回避一切活动,不外出,不与他人联系,有一些人会选择使用酒精或药物麻痹自己。

生理感受方面:常见的是各种身体的感受,比如心慌、头痛,出汗,发抖,容易疲劳,嗜睡或者睡不着等等。

不同的症状组合给我们带来抑郁、焦虑、恐惧等不同的状态。

那我们遇到这些问题时应该如何调适?

首先,我们对心理状态需要有一个“正常化”的认识。当我们受到疫情冲击的时候,我们表现出的担心,恐惧,害怕,应激,人际关系紧张等等可能在一定范围内都是正常的,因为这些都是正常的“生理”功能,让我们免受伤害。但如果持续时间太长,比如,疫情过去了一些症状或问题仍然存在或者在疫情之前也存在的问题变得更加严重或糟糕,这些症状严重影响了我们的生活和社会功能,比如让我们不愿意出门,不愿意去工作,或工作效率下降。这时候我们需要把这当作需要帮助的“问题”来对待。

当然对于疫情给工作或生活带来的困难,大多数人都会平和接受,积极应对。但对于产生心理不适的大众,我们应该如何应对这些问题?大多数人起初都是“自我调节”,比如我们可以出去游玩一下,放松心情;找个可以信赖的人表露我们的感受以获得关怀,甚至可能在一次发泄之后能有所缓解;还可以通过运动、瑜伽、冥想,音乐等等不同的形式来让自己变得更舒适。有时候我们需要学会心理上解决问题的办法,比如学会分析生活的各个方面,尽早的消除不确定性、威胁性、失控性,这样会避免让自己处于“应激”之中,或者将“应激”的时间尽可能缩短在“适应”范围之内。

当“自我调节”失效的时候,我们需要寻求专业的帮助。可以寻求帮助的对象是精神科或心理科的医生,可以通过一些“药物”帮助我们从糟糕的情绪中恢复过来。如果精神科或心理科的医生给出“轻、中度”的诊断,也可以尝试找一个心理治疗师,通过他们专业的训练和治疗方法来帮助自己。比如,我们失眠的时候,除了入睡困难,维持睡眠困难和早醒的症状,我们还会有很多担忧“我睡不着怎么办”“如果我睡不好,我明天表现肯定很糟糕”;我们对病毒过度恐惧的时候,难免会有“我出门肯定会被感染”“如果我被感染我就会死”“我的抵抗力很差”;我们抑郁的时候“我是没有价值的”“没有人喜欢我”“我不值得有一个好的未来”等等的消极想法和信念,这时候一位受过认知行为治疗训练的治疗师可能会针对以上问题给我们最专业的帮助。

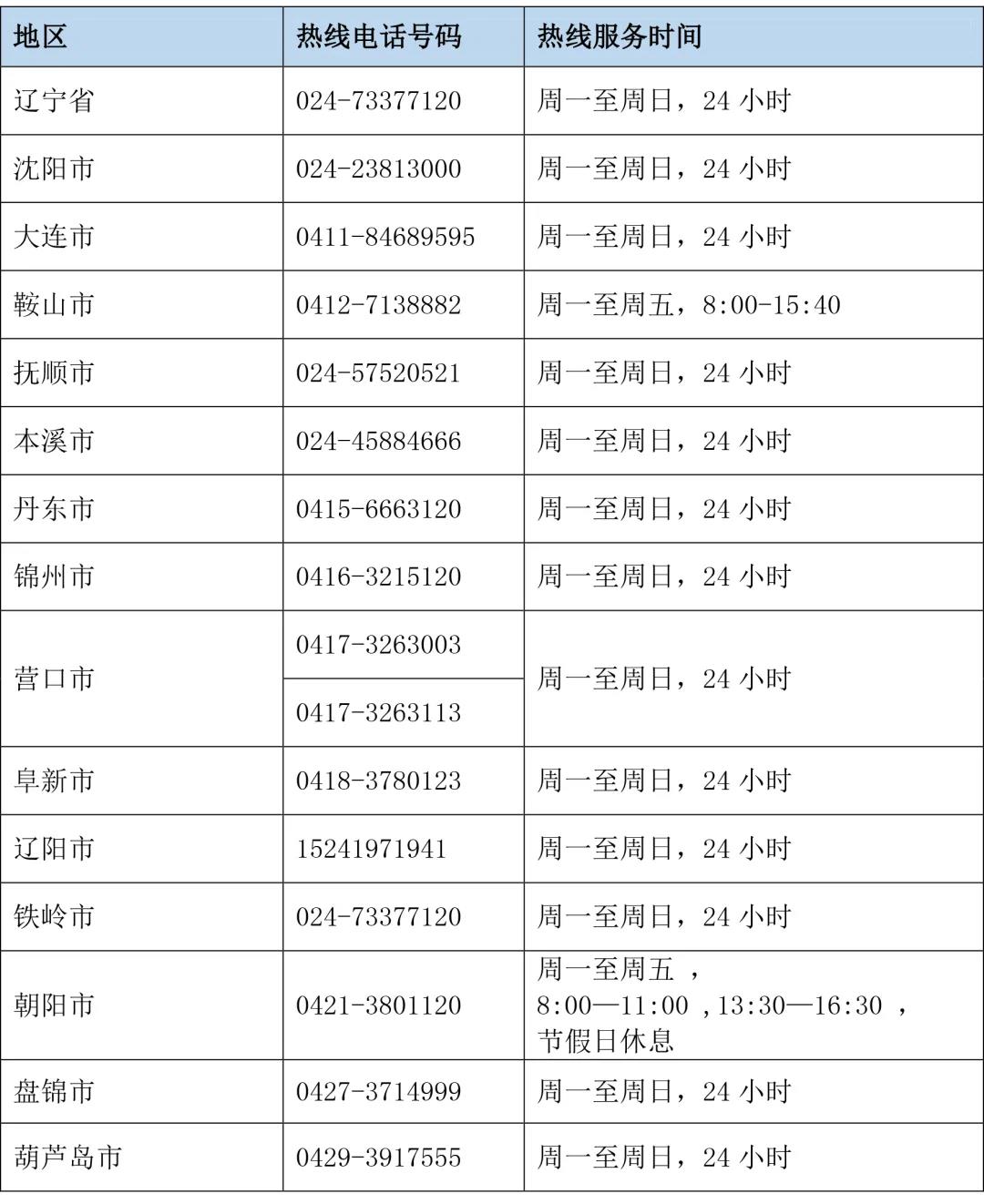

如何能找到可以帮助我的专业人员?省内三甲综合医院大都有心理科门诊,很多城市都有公立的精神心理专科医院。另外,国家官方心理热线也是一个选择(国务院客户端-医疗-全国心理援助热线查询获得)。您也可以扫码登录辽宁省心理援助平台或拨打辽宁省各市心理援助热线进行咨询。